Les Volets - Ouvertures

Hors-champ et ellipse

Repérer les événements imprévisibles qui, à deux reprises dans le film, se produisent hors-champ, et les comparer.

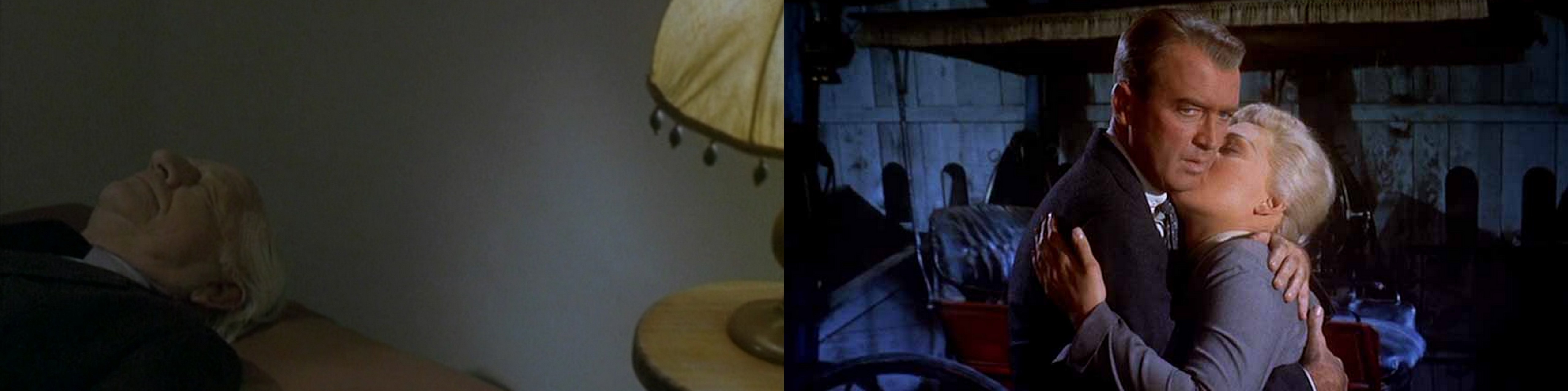

Lors du plan 2, rien ne permet de prévoir que l’espace va être complètement réaménagé à notre insu, que la comédienne va changer de costume, qu’un homme va en remplacer un autre sur le lit de mort. Dans le plan 3, c’est l’ouverture des volets qui survient au moment où la maison n’est plus visible dans le cadre.

Dans les deux cas il s’agit d’une transformation du décor, cependant ces deux événements ne sont pas de même nature. On suppose rétrospectivement que la transformation du décor dans le plan 3 (l’ouverture des volets) a été effectuée par les occupants de la maison. Il y a une explication interne à la fiction.

Pour le plan 2, le changement de décor doit être compris autrement. Aucun personnage n’est censé y avoir touché. Il faut comprendre qu’une image seconde (l’autre deuil) se substitue à la première ou plutôt se mélange avec elle. C’est le fait qu’un souvenir puisse se greffer sur une situation vécue, par association d’idée, qui est ainsi figuré par le film. Question plus générale : pour se faire une idée de ce qui se trouve hors de vue (hors-champ), sur quoi le spectateur se fonde-t-il ?

- sur ce qu’il a pu en voir un peu avant. En vertu d’un principe (implicite) de stabilité, le spectateur suppose que les choses restent en l’état lorsqu’elles passent hors-champ. Un personnage confortablement assis sur un canapé le reste, dans l’esprit du spectateur. Si à la suite d’un recadrage le spectateur s’aperçoit que le personnage est maintenant debout au milieu de la pièce, il est déstabilisé.

- sur le contenu visuel et sonore du plan. Si un personnage interpelle quelqu’un en regardant dans une direction précise, le spectateur construit mentalement un interlocuteur hors-champ (qui n’y est peut-être pas). Si le spectateur entend une voix et que cette voix provoque une réaction à l’intérieur du champ, là encore il est automatiquement amené à construire un certain hors-champ.

Le cinéma classique s’est plutôt attaché à ne pas surprendre le spectateur par une transformation imprévisible du hors-champ. Le cinéma moderne et contemporain ne s’est pas privé au contraire d’induire chez le spectateur une construction mentale en vue de la contredire (voir Sonatine de Takeshi Kitano, 1993 ; ou la disparition de Betty vers la fin de Mulholland Drive de David Lynch, 2001).