Les corps évanouis au cinéma

Glissement fantastique, transport onirique, extase mystique, état de rupture, de crise, de mutation, l'évanouissement revêt des formes et ouvre des voies narratives aussi diverses qu'inspirantes pour le cinéma. Cette figure très chorégraphique, variante souvent romanesque de la chute au cinéma, ne nous invite pas seulement à regarder les corps tomber, lâcher, elle nous fait assister aussi à un phénomène à la fois visible et invisible, une étrange éclipse de l'être. Que raconte, que provoque un tel événement ? Comment éclaire-t-il une mise en scène ? Retour en quelques films sur ce motif sans cesse réinventé par de grands cinéastes.

« Et je tombais comme tombe un corps mort », Chant V, L'enfer de Dante

Le cinéma s'appuie fermement depuis ses débuts sur le mouvement des corps pour révéler et tenir sa forme à la manière d'une colonne vertébrale. En témoignent les chronophotographies d'Etienne Jules-Marey qui livrent une parfaite radiographie du squelette cinématographique. Cette force motrice incarnée permet ainsi de porter littéralement une histoire à l'écran. Que se passe-t-il quand ce support premier – le corps – lâche, pris dans le vertige d'un évanouissement ? Que nous révèle cette défaillance au-delà de la chorégraphie romanesque et romantique à laquelle elle est bien souvent associée ?

Manifestation d'un malaise, d'une émotion intense, d'un état de sidération, les évanouissements révèlent une situation insoutenable et marquent une rupture à l'intérieur d'un récit. Une onde de choc traverse un corps, aspire son énergie, et c'est souvent le film dans son ensemble qui bascule dans un état second, dans un autre registre de représentation comme si une porte, une voie nouvelle – vers l'inconscient, le désir, le rêve, la mort – s'ouvrait. En état de veille, de somnolence, de béance, le corps évanoui est un mystère et un seuil possiblement ouvert sur d'autres mondes, visions et voyages.

Impasse sociale

Bien des films relevant du cinéma social font du corps le point de toutes les tensions à partir duquel se joue la survie des personnages, comme s'ils étaient engagés dans un sport de combat : voir Rosetta des frères Dardenne (1999) ou les très explicites La Solitude du coureur de fond de Tony Richardson (1962) et On achève bien les chevaux de Sydney Pollack (1969). Film emblématique du néoréalisme italien, Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica (1948) donne à cet enjeu corporel une tournure particulière. Ce drame social retrace la lutte d'un homme pour garder désespérément l'emploi de colleur d'affiches qu'on vient de lui donner et qui lui permet de sortir enfin du chômage. Le vol de sa bicyclette, indispensable pour son travail, l'entraîne dans une course folle pour attraper le coupable. Antonio finit par le retrouver dans une ruelle étroite du quartier pauvre où le voyou habite. Ce dernier nie vigoureusement l'acte dont il est accusé et chute subitement, en proie à une crise d'épilepsie.

Lamberto Maggiorani et Enzo Staiola dans Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, 1948 © Artédis

Lamberto Maggiorani et Enzo Staiola dans Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, 1948 © Artédis

Comparable à un film d'évasion, chaque drame social interroge la manière dont on peut sortir (ou pas) d'un système aussi fermé qu'une prison. Faut-il pour cela enfreindre la loi, tourner le dos à la morale ? La misère condamne les pauvres à se voler entre eux analysait le cinéaste et poète Pier Paolo Pasolini et c'est à cette épreuve qu'est confronté le colleur d'affiches du film de De Sica. L'évanouissement du voleur rend parfaitement compte de cette aberration : son évanouissement (peut-être feint) cristallise plus que jamais l'impossibilité à résoudre, à dépasser cette situation. Le corps contorsionné devient l'expression puissante d'une tragique impasse sociale. D'ailleurs, la ruelle étroite où la crise a lieu ne semble mener nulle part (la preuve, Antonio reviendra par où il est arrivé) bouchée qu'elle est par l'attroupement qui se forme alors. Les mafieux à lunettes noires qui font corps autour de l'accusé pour défendre un des leurs évoquent des cannibales et un retour à des temps primitifs. Antonio n'a plus qu'à faire demi-tour, devant accepter ce que le corps convulsé du voleur lui renvoie en plein figure – il n'y a pas d'issue – et suivre néanmoins la ligne de conduite induite par son fils qui ne le quitte pas des yeux : ne pas défaillir.

Chorégraphie mutante

Bien que vécus par des jeunes filles, les évanouissements de The Fits d'Anna Rose Holmer (2015) se démarquent avec finesse du cliché féminin de vulnérabilité et d'hypersensibilité auquel ils sont fréquemment associés. S'ils traduisent ici un état de crise, celui-ci ne désigne aucunement une impasse, il révèle au contraire un mouvement de transition. C'est par les yeux fascinés de la jeune Toni que sont introduits les malaises qui gagnent les danseuses de drill dans le gymnase qu'elle fréquente. Cette danse, dérivée du hip-hop, permet elle aussi de sortir de certains clichés chorégraphiques associés aux filles pour tendre vers une gestuelle très combattive, sur un rythme presque tribal. De quoi en imposer face aux garçons boxeurs qui occupent la salle du gymnase voisine fréquentée par Toni avant de s'intéresser à cette danse. Bien que marquant des temps de ruptures, les malaises qui gagnent les adolescentes, à la manière d'un virus qui contaminerait progressivement tout le groupe, s'inscrivent dans une certaine continuité avec leur chorégraphie, comme s'ils en émanaient directement et s'inscrivaient dans un certain processus formel de transformation accompagné par un saxophone dissonant.

Royalty Hightower dans The Fits d’Anna Rose Holmer, 2015 © ARP Sélection

Royalty Hightower dans The Fits d’Anna Rose Holmer, 2015 © ARP Sélection

Tout en suivant une logique sérielle de propagation, ces crises prennent des formes différentes comme si chaque danseuse gagnée par ce mal s'exprimait dans un langage corporel qui lui est propre : certaines suivent un mouvement de repli, convulsif et douloureux, alors que d'autres sont tournées vers le ciel de manière possiblement feinte (la crise filmée par les téléphones), mystique ou carrément littérale comme en témoigne l'état de lévitation de Toni à la fin du film. Métaphore de l'adolescence, ces syncopes font se rejoindre sur un même terrain hybride et original la danse et le fantastique, la gravité et la légèreté. « Must we choose to be slave by gravity ? » nous dit la chanson finale. Ce refrain confirme le retournement opéré par le film qui appréhende la fatalité des transformations de l'adolescence comme un mouvement d'éclosion, d'affirmation de soi, jusqu'à atteindre un certain état de grâce.

Vertige de la toile

Reliés à un imaginaire pictural, les évanouissements de La Marquise d'O... d'Éric Rohmer (1976) et du Syndrome de Stendhal de Dario Argento (1996) ont aussi en commun d'engendrer un phénomène presque fantastique, voire mystique qui offre matière à sonder l'inconscient des personnages et du spectateur. Dans l'adaptation d'Heinrich von Kleist, la marquise qui donne son titre énigmatique au film, tombe enceinte sans qu'elle ait de raison de l'être, en tout cas c'est ce qu'elle soutient à sa famille. Comment expliquer son état ? Deux plans suspendus (en écho aux points de suspension du titre) servent de point de départ pour fantasmer l'inexplicable : l'un sur le corps évanouie de la jeune femme après que la ville et sa demeure aient subi une attaque des troupes russes et l'autre sur l'officier russe (venu à sa rescousse juste avant) découvrant avec émotion le tableau sensuel qu'offre cette pose lascive. De quoi faire naître dans l'esprit une troisième image, celle du célèbre tableau du peintre Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar (1781): l'héroïne de Rohmer reproduit la pose de l'évanouie du tableau (qui date comme la nouvelle de Kleist de la fin du 18ème siècle) devant un rideau rouge très théâtral, mais contrairement à cette composition picturale aucun monstre ne se penche sur elle. Juste une ombre – celle d'un doute – traverse notre imaginaire conditionné par cette scénographie. L'évanouissement devient dès lors le reflet de tous les possibles : a-t-elle été abusée ? Serait-ce une nouvelle version de l'Immaculée Conception ? Ment-elle ? À l'unisson de son état « pictural » initial, la raison elle-même semble s'évanouir pour laisser place aux conjectures les plus folles et troublantes.

Edith Clever dans La marquise d’O… d’Éric Rohmer, 1976 © Gaumont et Le cauchemar de Johann Heinrich Füssli, 1781

Edith Clever dans La marquise d’O… d’Éric Rohmer, 1976 © Gaumont et Le cauchemar de Johann Heinrich Füssli, 1781

Peinture et évanouissement se rejoignent et se relaient violemment dans le thriller de Dario Argento. Comme son titre l'indique, le film réinterprète le célèbre syndrome de Stendhal, nom donné à l'état de trouble psychique vécu et décrit par l'écrivain lors d'un voyage à Florence face à la beauté des sites et fresques qu'il découvre. Il désigne plus généralement le choc éprouvé face à la rencontre avec un grand nombre de chefs d'oeuvre en même temps, ou par une œuvre en particulier. C'est au musée des Offices, à Florence, que la policière Anna Manni éprouve ce malaise face à une multitude de toiles (dont la Méduse du Caravage) au milieu desquelles l'observe, sans qu'elle le voie, le violeur qu'elle recherche. Les tableaux qui l'entourent s'animent, et La chute d'Icare de Brueghel l'Ancien (vers 1595-1600) finit même par l'absorber toute entière, l'entraînant dans les profondeurs de la mer représentée, où elle fait face à un étrange poisson. Dans sa chute, Anna heurte une table et se coupe la lèvre. Placé sous le signe d'Éros et Thanatos, le vertige pictural de l'enquêtrice prend une tournure ambigüe : le trouble des sens provoqué par les tableaux semble ouvrir une voie sexuelle et fantas(ma)tique qui fait perdre pied à l'héroïne et préfigure son agression à venir. Le ravissement au sens quasiment religieux du terme dévie vers un ravissement d'une autre nature, comme si les toiles avaient été tendues par le tueur tel un piège dans lequel elle tombe, évanouie, éblouie (au sens propre comme au sens figuré). Le tableau de Brueghel l'Ancien redouble ce trouble du regard, sa mise en scène invite à la contemplation extatique du paysage, malgré la chute d'un Icare en partie avalé par les eaux.

Asia Argento dans Le Syndrome de Stendhal de Dario Argento, 1996 © Medusa Films et Détail du tableau La chute d’Icare de Brueghel l’Ancien, dans Le Syndrome de Stendhal de Dario Argento, 1996 © Medusa Films

Asia Argento dans Le Syndrome de Stendhal de Dario Argento, 1996 © Medusa Films et Détail du tableau La chute d’Icare de Brueghel l’Ancien, dans Le Syndrome de Stendhal de Dario Argento, 1996 © Medusa Films

Terrassés et trépassés

Combien compte-t-on d'évanouissements dans Les Diaboliques d'Henri-George Clouzot (1955) ? Un ? Deux ? La nature du premier effondrement de Christina, la directrice d'école trompée et sadisée par son mari, est incontestable. Alors qu'elle croit son époux mort, noyé avec sa complicité par la maîtresse de ce dernier, la femme au cœur fragile s'inquiète de ne pas voir le corps du défunt remonter à la surface de la piscine où il a été jeté. Rongée par l'angoisse, elle finit par faire vider le bassin et s'évanouit quand elle découvre que le corps n'y est plus. Clouzot clôt la scène par un plan large montrant le corps gisant de l'évanouie au bord du bassin vide. Il s'agit là d'une parfaite préparation au plan machiavélique conçu par les deux amants et visant à tuer Christina en jouant avec ses nerfs. La piscine annonce la baignoire d'où ressuscitera l'assassiné pour faire mourir de peur son épouse faussement criminelle rongée par la culpabilité. Elle se présente aussi comme une vaste tombe, prête à accueillir le corps frêle de Christina que l'on souhaite faire mourir de peur. Le deuxième effondrement de Christina, face au revenant, suit une logique de retournement implacable : au lever du noyé répond dans un mouvement inverse, la chute de celle qui assiste médusée à cette vision d'horreur. Un doute subsiste tout de même face à cette fin. L'arrivée immédiate du commissaire après ce meurtre laisse en effet penser que, soit il attendait cruellement derrière une cloison que le crime ait bien lieu (plutôt que de l'en empêcher) pour pouvoir punir les criminels, soit il a préparé le coup avec Christina, passée sans qu'on le sache de manipulée à manipulatrice. Le film ne tranche pas sur la nature feinte ou définitive de cet évanouissement final, il préfère entretenir le doute du fantastique, posé par un écolier qui dit avoir vu la directrice, après avoir affirmé peu de temps auparavant avoir vu le directeur alors que celui-ci avait disparu.

Véra Clouzot dans Les Diaboliques d’Henri-George Clouzot, 1955 © René Château Vidéo et Greta Schröder dans Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922 © MK2/Diaphana distribution

Véra Clouzot dans Les Diaboliques d’Henri-George Clouzot, 1955 © René Château Vidéo et Greta Schröder dans Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922 © MK2/Diaphana distribution

Expression d'un état insoutenable pour les yeux et pour le cœur, l'évanouissement des Diaboliques n'est pas sans rappeler les réactions enregistrées face à l'horreur dans Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhem Murnau (1922). D'ailleurs, Clouzot semble par moment citer directement le film muet. Ainsi, le plan montrant l'ombre de la main du directeur se diriger lentement en direction d'une poignée de porte fait écho au moment où l'ombre du vampire glisse le long du mur en direction de la chambre d'Ellen puis où l'ombre de sa main empoigne le cœur de la jeune femme. Mais la jeune femme n'est pas la seule à s'évanouir : son fiancé Hutter s'effondre, terrassé par la peur, lorsqu'il voit le comte Nosferatu sortir d'un cercueil. La manière dont le corps rigide se dresse lentement, chargée d'une dimension très sexuelle, semble avoir là aussi influencé Clouzot dans la mise en scène de la résurrection de son abominable directeur. Expression de la rencontre d'Éros et de Thanathos, comme chez Rohmer et Argento, l'évanouissement est aussi l'occasion pour Murnau d'un voyage sidérant de poésie et d'inventivité dans l'imaginaire romantique. En effet, l'effondrement de Hutter est suivi d'un plan inattendu d'un paysage de montagne où figure une croix. Quand réapparaît notre « terrassé », il est toujours à terre, mais dans une autre pièce du château, comme si la perte de connaissance avait eu l'effet d'une téléportation. Le choc physique et psychique n'en est que plus saisissant, il fait de cet évanouissement un moment de transport vertigineux et prend une dimension étrangement romantique et cosmique.

Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922 © MK2/Diaphana distribution et Gustav von Wangenheim dans Nosferatu le vampire de F. W. Murnau, 1922 © MK2/Diaphana distribution

Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, 1922 © MK2/Diaphana distribution et Gustav von Wangenheim dans Nosferatu le vampire de F. W. Murnau, 1922 © MK2/Diaphana distribution

Spectres de l'amour

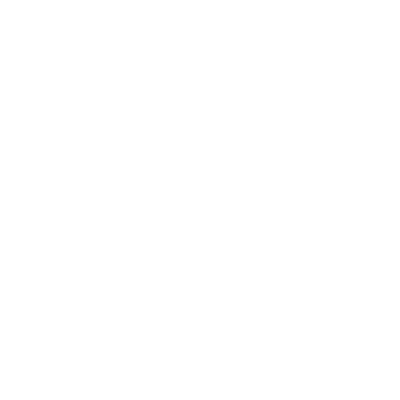

Bien qu'éloigné des climats de terreur des films abordés précédemment, Peggy Sue s'est mariée de Francis Ford Coppola (1986) relie discrètement l'évanouissement à la figure du vampire. Lors d'une fête anniversaire de son bal de promotion du lycée, l'héroïne quarantenaire, ivre, perd connaissance après avoir été réélue reine de la soirée. Elle se réveille dans son passé, l'année de ses seize ans, allongée sur le lit de l'infirmerie de son lycée après avoir fait un malaise lors d'un don de sang. Surgit alors face à elle son futur ex-mari singeant Dracula (le film refera allusion plus tard à la créature fantastique). L'évanouie est littéralement vampirisée par son passé et par un amour qui continue de la hanter et fait d'elle une singulière morte-vivante. L'évanouissement révèle une addiction amoureuse puissante, faisant du corps un étrange vecteur mémoriel ainsi que le lieu d'un ultime et romantique électrochoc amoureux. Propice à un état de veille et de rêve, la perte de connaissance de Peggy n'est pas seulement une figure de passage mais l'élément déclencheur d'un voyage vers un monde fantôme. La traversée de ce couloir temporel est aussi une expérience auditive : elle s'appuie sur des fondus sonores et des échos créant des effets d'éloignements et de rapprochement. Ce principe sera repris lors de l'évanouissement de Camille redouble de Noémie Lvovsky (2012) qui réinterprète à la mode eighties le scénario de Peggy Sue, en passant par des mises en abyme théâtrales. Sans s'inscrire franchement sur cette voie fantastique, La Femme d'à côté de François Truffaut (1981) donne à l'évanouissement de son personnage féminin une dimension spectrale. Le son joue alors un autre rôle dans cette scénographie, celui d'un déclencheur sensoriel et mémoriel : tout autant que le baiser échangé, l'énonciation de son prénom par son ancien amant fait défaillir Mathilde. De quoi renforcer dans une parfaite chorégraphie l'aimantation du couple, l'homme se penchant sur son ancien amour pour la ramener à elle. Ce premier passage à l'horizontale annonce autant les ébats à venir que le drame final, en position couchée lui aussi, et préfigure la réunion finale des amants dans la mort.

Kathleen Turner et Nicolas Cage dans Peggy Sue s’est mariée de Francis Ford Coppola, 1986 ©TriStar et Fanny Ardant et Gérard Depardieu dans La Femme d’à côté de François Truffaut, 1981 © MK2/Diaphana distribution

Kathleen Turner et Nicolas Cage dans Peggy Sue s’est mariée de Francis Ford Coppola, 1986 ©TriStar et Fanny Ardant et Gérard Depardieu dans La Femme d’à côté de François Truffaut, 1981 © MK2/Diaphana distribution

Over the rainbow : entre rêve et cauchemar américain

Portes ouvertes sur les rêves et l'inconscient, les évanouissements initient des vagabondages et des sorties de routes non identifiés et surprenants. Que nous racontent les visions du jeune narcoleptique de My Own Private Idaho de Gus Van Sant (1991) ? Telle une destination rêvée, ces flashs naissent sur une route symbolique, perdue dans le désert, au milieu de laquelle le garçon s'endort. Ils se composent d'images furtives : des souvenirs d'enfance peut-être fantasmés, en Super 8, une rivière argentée regorgeant de poissons sautillants et une maison évoquant celle, soulevée par une tornade, du Magicien d'Oz de Victor Fleming (1939). Souvenons-nous que l'évanouissement de la petite Dorothy, provoqué par la tempête, lui fait quitter le Kansas pour la conduire tout droit au pays d'Oz vers une route de briques jaunes. Les visions du narcoleptique dessinent les contours d'un mirage américain, over the rainbow, au bout d'une autre route qui raconte son errance et sa perdition. Le foyer perdu et retrouvé par le jeune vagabond et gigolo lors de ses évanouissements surgit comme une image subliminale, une promesse hallucinée. Accompagnées par le yodel aérien du Cattle call chanté par Eddy Arnold, ces images, tel un tombeau poétique, tiennent lieu d'ultime berceuse avant le grand sommeil.

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, 1939 ©Warner et River Phoenix dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant, 1991 © MK2 distribution

Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, 1939 ©Warner et River Phoenix dans My Own Private Idaho de Gus Van Sant, 1991 © MK2 distribution

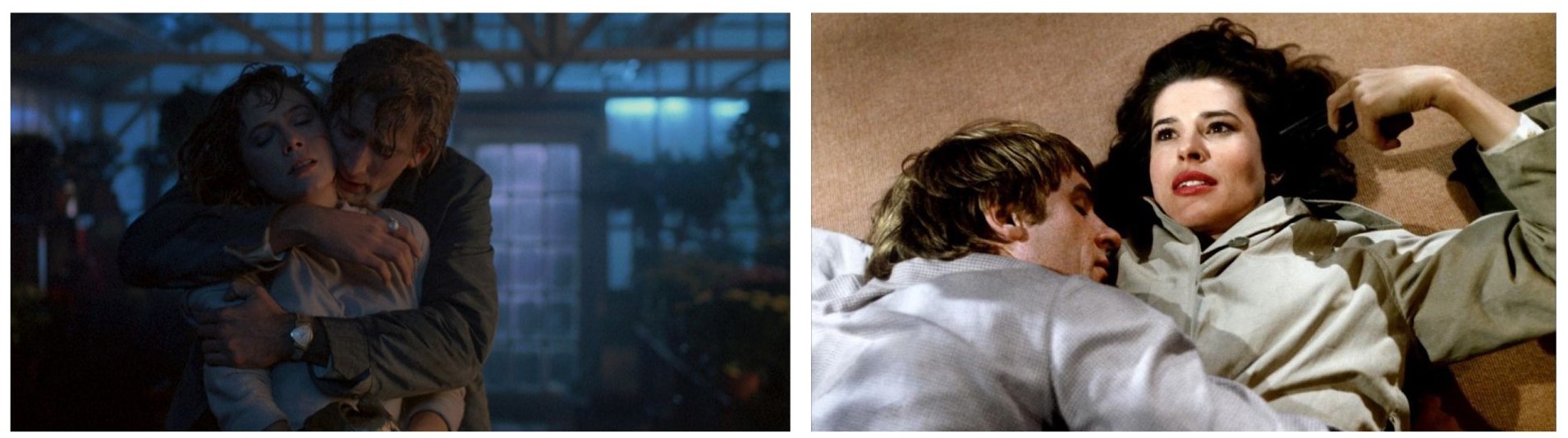

Dans Mulholland Drive de David Lynch (2001), la figure de l'évanouissement ouvre d'une autre manière encore le passage du rêve au cauchemar américain. Elle sert plus précisément de point de bascule entre une scène (ou vitrine) hollywoodienne clinquante et artificielle et ses arrière-cours putrescentes. Le retournement vers une autre version de l'histoire et une autre distribution des rôles est introduit par le spectacle au Club Silencio vers lequel Rita et Betty sont littéralement aimantées. Alors qu'elles assistent, transies d'émotion, à l'interprétation de la chanson Llorando, version espagnole de Crying de Roy Orbison, la chanteuse s'évanouit. La voix continue néanmoins de retentir, spectrale, mettant à nu l'artifice du playback. Cette désynchronisation de l'image et du son à l'intérieur d'une scénographie très marquée signe la déconstruction totale d'un artifice pourtant bien rôdé, révélé lors du casting en playback d'une certaine Camilla Rhodes. Un casting doublement truqué puisque le choix de l'actrice est imposé. Plusieurs moments d'absence font écho tout au long du film à cet évanouissement : l'accident de Rita, ses endormissements suivis de véritables cauchemars éveillés, puis la disparition subite de Betty dans le hors-champ au retour des deux femmes du Silencio, comme si elle avait été littéralement aspirée dans un trou noir. Peut-être celui d'une mystérieuse boîte bleue ou celui de la nuit qui recouvre Mulholland drive et ses environs. Passage secret et gouffre vertigineux, l'évanouissement révèle, tel un rideau de scène tombé, l'envers d'un décor truqué, fantasmé. Il raconte aussi la force d'attraction et de vampirisation d'un monde d'artifices qui aspire littéralement les corps.

Laura Harring et Naomi Watts dans Mulholland Drive de David Lynch, 2001 ©Studiocanal

Laura Harring et Naomi Watts dans Mulholland Drive de David Lynch, 2001 ©Studiocanal

Croyance et retournements

Dans Ordet de Carl Th. Dreyer (1955), Johannes, l'un des fils du fermier Borgen, tombe foudroyé par une syncope face au corps mort de sa belle-soeur. Ce n'est pas tant le drame de cette disparition qui provoque son évanouissement que le constat que les membres de sa famille, hormis sa nièce, n'ont pas su prier pour garder Inger en vie. Depuis que le jeune homme est revenu du séminaire totalement transformé, tout le monde le croit fou et personne n'écoute sa parole, expression d'une foi jugée insensée, déraisonnable par un entourage qui ne semble plus capable de croire. Avant de mourir, Inger enceinte et en proie à des douleurs insoutenables lors de son accouchement s'était elle aussi évanouie hors champ. La chute de Johannes montrée plein cadre instaure un dialogue singulier avec le corps de la morte : sa réaction face à la gisante redouble et redéploie dans l'espace et le temps l'évènement de sa disparition. Dans la continuité de son évanouissement, sa fugue agit comme un écho à la fois et lyrique à cette mort. En témoignent les quelques mots bibliques empruntés à Saint-Jean, que l'illuminé revenu de sa défaillance laisse sur le rebord d'une fenêtre : « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller ».

Ordet de Carl Th. Dreyer, 1955 ©Potemkine

Ordet de Carl Th. Dreyer, 1955 ©Potemkine

Cette correspondance secrète entre la morte et le fou reprend à la fin, quand Johannes revient parmi les siens tel qu'il était avant sa crise mystique. Son retour provoque miraculeusement celui de la gisante, à partir d'un jeu de de réflexivité et de rebond aussi simple que sidérant. Bien plus que Johannes, l'élément pivot, déterminant, de ce retournement est la fille d'Inge, qui croit à la résurrection de sa mère (à moins qu'il ne s'agisse d'un refus de croire à sa disparition) et insiste auprès de son oncle pour tenter l'impossible. C'est donc par la foi inébranlable de la fillette que la mort, retournée comme un gant, se transforme rétrospectivement en évanouissement, comme dans un jeu d'enfant. Ce motif révèle ainsi avec force la nature même du dispositif cinématographique, fondé sur la croyance et les apparences. Le miracle de Dreyer est aussi un moment de vérité cinématographique.

Ligne de partage et de passage entre la réalité et l'illusion, le conscient et l'inconscient, les divers évanouissements répertoriés ici, parmi tant d'autres, ne sont pas uniquement l'expression sensorielle et chorégraphique d'émotions extrêmes. Propices à une certaine théâtralité, ils nous retournent l'oeil en même temps que l'esprit en sublimant, redoublant, déconstruisant ce monde d'apparences qu'est le cinéma pour le rendre plus troublant et insaisissable encore, même dans ses expressions les plus simples. À travers ce vertige corporel, c'est donc celui-là même de la représentation qui est orchestré. Ainsi, le corps évanoui – sorte d'incarnation d'un fondu, possiblement enchaîné - se présente autant comme un point de butée qu'un facteur de rebond, un lieu d'interrogation et de réinvention des récits : forme inerte, enveloppe charnelle creuse comme un ballon dégonflé, ce corps inconscient se vide de sa substance, de son énergie, pour mieux chercher et retrouver, dans des zones enfouies, inédites, le souffle de la vie, le sens de la fiction.

Texte : Amélie Dubois. Ciclic, 2023.