Identités virtuelles

Le recours à l’étymologie est particulièrement éclairant quand il s’agit d’appréhender la figure de l’avatar dans le champ du cinéma. Venu du sanscrit, le terme « avatar » trouve son origine dans la religion hindoue : il désigne les incarnations (humaines et/ou animales) prises par le Dieu Vishnu pour rétablir l’ordre sur terre. De quoi évoquer les métamorphoses des dieux dans la mythologie grecque, à cette différence près que ces derniers se rattachent à des intentions moins louables puisqu’il s’agit bien souvent pour eux de se transformer en animal pour tromper ceux ou celles qu’ils veulent séduire. Dans les années 1980, le mot intègre le champ lexical du jeu vidéo en ligne, pour désigner l’identité numérique empruntée par le joueur. Richard Griott, concepteur du jeu de rôle en ligne Ultima IV : Quest of the avatar (1985), met en avant l’intention morale liée à l’emploi de ce terme : la création d’un alter ego numérique lui permet de responsabiliser le joueur dans ses actions et de donner à son nouveau jeu une dimension allégorique qui lui manquait jusqu’à présent. Au fil des ans et du développement des espaces virtuels, l’usage du mot s’est élargi : il désigne l’identité artificielle par laquelle on se présente et on intervient dans un monde numérique et interactif. De quoi mettre en lumière un vaste champ d’activités et de projections contemporaines dont le cinéma s’est logiquement emparé, et qu’il a même anticipé, se présentant comme un support idéal pour rejouer et considérer l’expérience immersive de l’avatar.

Personnages et simulacres

Projections identitaires

Partons d’un premier constat. La reconduction au cinéma de la projection identitaire à l’œuvre dans le jeu vidéo semble impossible. Si un processus d’identification peut se produire entre un spectateur et un personnage, une différence de taille apparaît entre spectateur et joueur quant à leur position face à l’action : le joueur peut choisir son apparence, son avatar, puis intervenir à l’intérieur du champ virtuel, simulé et balisé du jeu en fonction de la ![]() palette d’actions et de décisions qu’on lui propose. Cela peut ouvrir, dans le cadre des univers virtuels de Second life (2003) ou des Sims (2000), des espaces de liberté – certes virtuels –, un champ des possibles identitaires où tous les fantasmes sont permis : changer de sexe, prendre l’apparence d’un animal... Le spectateur de cinéma ne connaît pas ces possibilités d’actions et de prises sur le monde virtuel, même avec un film tel qu’Avatar de James Cameron (2009), où la 3D favorise (comme toujours) l’immersion. Si l’avatar du jeu vidéo, bien que pris dans les rets d’un programme, d’un concept, peut voir son destin modifié par le joueur, ce n’est évidemment pas le cas du personnage de cinéma dont le spectateur ne peut guère orienter le destin. Cette différence rend impossible la fusion totale entre cinéma et jeux vidéo en termes d’expérience ludique et esthétique.

palette d’actions et de décisions qu’on lui propose. Cela peut ouvrir, dans le cadre des univers virtuels de Second life (2003) ou des Sims (2000), des espaces de liberté – certes virtuels –, un champ des possibles identitaires où tous les fantasmes sont permis : changer de sexe, prendre l’apparence d’un animal... Le spectateur de cinéma ne connaît pas ces possibilités d’actions et de prises sur le monde virtuel, même avec un film tel qu’Avatar de James Cameron (2009), où la 3D favorise (comme toujours) l’immersion. Si l’avatar du jeu vidéo, bien que pris dans les rets d’un programme, d’un concept, peut voir son destin modifié par le joueur, ce n’est évidemment pas le cas du personnage de cinéma dont le spectateur ne peut guère orienter le destin. Cette différence rend impossible la fusion totale entre cinéma et jeux vidéo en termes d’expérience ludique et esthétique.

Pièges de l’image

Néanmoins, des passerelles demeurent entre l’un et l’autre, qui ne cessent de s’influencer, de s’éclairer.

La figure de l’avatar prolonge un mystère déjà au cœur du cinéma : celui de l’incarnation et de son pouvoir d’illusion. Qu’est-ce qu’un personnage de cinéma ? Comment cette illusion devient réalité ? Et inversement, comment cette réalité ramenée à ce qu’elle est – une illusion, une pure image - agit sur la réalité ? Métaphore du personnage et du jeu d’acteur, l’avatar est à la fois un masque (persona), un mouvement de projection dans une fiction et une expérience virtuelle. Indissociable de son hors-champ qu’est le réel, quand bien même il cherche à l’occulter (la simulation « part du principe d’équivalence du signe sur le réel » écrit Jean Baudrillard), il rappelle sans cesse cette réversibilité de l’image et les failles possibles de la projection identitaire. De quoi renvoyer, en premier lieu, à tout un héritage cinématographique qui, avant même l’émergence sur grand écran des images de synthèse, a mis à nu et en abyme cette dimension artificielle vertigineuse de l’incarnation cinématographique : de L’Invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel (1956) à Alien de Ridley Scott (1979) en passant par Sueurs froides d’Alfred Hitchcock (1958). Ressort la dimension mortifère de ce devenir image qui guette les personnages (avatars ou pas) de cinéma, dimension reprise et prolongée par les figures de clones qui peuplent la littérature et le cinéma de science-fiction. Chaque avatar est initialement une coquille vide qu’il s’agit d’animer, d’habiter, tel un acteur, sans se laisser aspirer par elle.

Où sont nos vrais corps ?

Dévoration

Appréhender le cinéma comme une fabrique d’avatars, de simulacres et de pièges identitaires, c’est ce que met en avant la comédie satirique Simone (contraction de Simulation One) d’Andrew Niccol (2002), également réalisateur de Bienvenue à Gattaca (1997). Al Pacino y joue le rôle d’un cinéaste en mal de reconnaissance qui parvient à retrouver l’estime de la profession et du public en faisant jouer une actrice inconnue, Simone, dont il se garde bien de révéler que c’est un mannequin virtuel. Synthèse des plus grandes actrices américaines, l’interprète numérique, manipulée comme une marionnette par son Pygmalion (dont elle devient l’avatar), est le miroir de tous les fantasmes : celui narcissique du créateur, celui d’un public et d’une industrie formatés et en mal d’idoles. Elle incarne ce Dieu pour lequel se prend le réalisateur et finit par le remplacer contrairement à Camille dans Le Visage de Salvatore Lista (2017), qui suit le chemin inverse et devient créature numérique à part entière.

Appréhender le cinéma comme une fabrique d’avatars, de simulacres et de pièges identitaires, c’est ce que met en avant la comédie satirique Simone (contraction de Simulation One) d’Andrew Niccol (2002), également réalisateur de Bienvenue à Gattaca (1997). Al Pacino y joue le rôle d’un cinéaste en mal de reconnaissance qui parvient à retrouver l’estime de la profession et du public en faisant jouer une actrice inconnue, Simone, dont il se garde bien de révéler que c’est un mannequin virtuel. Synthèse des plus grandes actrices américaines, l’interprète numérique, manipulée comme une marionnette par son Pygmalion (dont elle devient l’avatar), est le miroir de tous les fantasmes : celui narcissique du créateur, celui d’un public et d’une industrie formatés et en mal d’idoles. Elle incarne ce Dieu pour lequel se prend le réalisateur et finit par le remplacer contrairement à Camille dans Le Visage de Salvatore Lista (2017), qui suit le chemin inverse et devient créature numérique à part entière.

Les identités simulées ne mettent pas uniquement en lumière des enjeux de possession, de vampirisation entre créateur et créature. Les communautés virtuelles instaurées par certains jeux en ligne interrogent aussi un certain rapport à la société (réelle et/ou rêvée), les liens entre l’individu et le groupe, qui peuvent prendre des tournures extrêmes quand la simulation se retourne violemment, par intrusion, contre le réel (voir Swatted d’Ismaël Joffroy Chandoutis, 2018). La menace de dévoration reste toujours dans l’air, comme une interrogation incontournable, quand bien même on voudrait l’éviter. Une cohabitation entre le virtuel et le réel est-elle possible ou l’un prend-il inévitablement le pas sur l’autre ? La littérature et le cinéma fantastiques nous l’ont raconté plus d’une fois, le dédoublement est souvent de mauvais augure. L’avatar est-il un double maléfique ou une réalisation d’un moi intérieur ?

Vertiges identitaires

Cette question de la frontière voire de la perte identitaire soulevée par l’avatar n’est peut-être jamais aussi vertigineuse, d’un point de vue cinématographique, que lorsque la simulation contamine le réel et notre perception. En témoignent les films documentaires d’Alain Della Negra et Kaori Kinoshita consacrés aux joueurs des Sims (Neighborhood, 2006) ou de Second Life (The Cat, the Reverend and the Slave, 2009). Les descriptions que font les personnages de leur vie au sein d’une communauté virtuelle, sans distanciation dans leur récit avec leur avatar, interroge le pouvoir de projection et de (dé)réalisation de ce monde parallèle. La parole devient le lieu d’une frontière trouble, quasiment fantastique, entre le réel et le virtuel, au point que l’on imagine volontiers une inversion des rapports : des humains devenus des avatars dans la réalité (on revient à L’Invasion des profanateurs de sépultures) et trouvant une pleine réalisation d’eux-mêmes dans les existences et relations virtuelles qu’ils se sont choisies (voir Her de Spike Jonze, 2013). Dans eXistenZ (1999), grand film sur le jeu,  passe lui aussi par la prise de vue réelle et le pouvoir de téléportation le plus basique du montage (le raccord) pour raconter l’expérience de l’avatar. Les deux héros – une conceptrice de jeu de rôle et son garde du corps –, d’emblée greffés à un monde artificiel, sont mués par une force qui les dépasse : à la fois terrain d’évasion et d’enfermement, le jeu met à jour une mécanique libidinale qui en fait de troublants automates de chair. « Il faut jouer pour savoir à quoi on joue » explique l’héroïne à son partenaire, et à maintes reprises des phrases échappent de la bouche des joueurs dont les personnages parlent pour eux. Pris à l’intérieur d’un processus addictif et viral, la matière organique activée – celle du corps et celle du cinéma étroitement reliées – opère comme un vecteur de jouissance puissant en même temps qu’elle est sans cesse exposée à la contamination et au pourrissement, rappels d’une réalité refoulée synthétisée par cette question magnifique dans la bouche d’un personnage-acteur : « où sont nos vrais corps ? ». Où est passée la réalité ? Comment la retrouver ? Cette quête des origines (regagner la réalité, c’est retrouver d’où l’on vient) constitue un des axes scénaristiques majeur des films sur la réalité virtuelle, elle est au cœur d’Avalon de Mamoru Oshii (2001) dont l’héroïne Ash (nom emprunté à l’androïde d’Alien), joueuse professionnelle, part à la recherche d’un

« non-revenu » perdu dans un niveau caché du jeu vidéo Avalon.

passe lui aussi par la prise de vue réelle et le pouvoir de téléportation le plus basique du montage (le raccord) pour raconter l’expérience de l’avatar. Les deux héros – une conceptrice de jeu de rôle et son garde du corps –, d’emblée greffés à un monde artificiel, sont mués par une force qui les dépasse : à la fois terrain d’évasion et d’enfermement, le jeu met à jour une mécanique libidinale qui en fait de troublants automates de chair. « Il faut jouer pour savoir à quoi on joue » explique l’héroïne à son partenaire, et à maintes reprises des phrases échappent de la bouche des joueurs dont les personnages parlent pour eux. Pris à l’intérieur d’un processus addictif et viral, la matière organique activée – celle du corps et celle du cinéma étroitement reliées – opère comme un vecteur de jouissance puissant en même temps qu’elle est sans cesse exposée à la contamination et au pourrissement, rappels d’une réalité refoulée synthétisée par cette question magnifique dans la bouche d’un personnage-acteur : « où sont nos vrais corps ? ». Où est passée la réalité ? Comment la retrouver ? Cette quête des origines (regagner la réalité, c’est retrouver d’où l’on vient) constitue un des axes scénaristiques majeur des films sur la réalité virtuelle, elle est au cœur d’Avalon de Mamoru Oshii (2001) dont l’héroïne Ash (nom emprunté à l’androïde d’Alien), joueuse professionnelle, part à la recherche d’un

« non-revenu » perdu dans un niveau caché du jeu vidéo Avalon.

Enter the world

Révélation et renaissance

L’immersion dans un monde virtuel, via un avatar, peut aussi être propice à une découverte et une révélation de soi, d’un « moi idéal » qui ne demanderait qu’à éclore. Le personnage-simulacre peut ouvrir des espaces d’aventures et d’explorations libérateurs et constructifs quand le cinéma appréhende ces mondes comme des métaphores de la fiction, dotée d’un pouvoir de révélation et de transformation. C’est ce que met parfaitement en évidence Ready Player One de Steven Spielberg (2018), qui rejoue au fond l’histoire du Magicien d’Oz (1939) que le réalisateur d’A.I. Intelligence artificielle (2001) ne manque d’ailleurs pas de citer. Dans le film de Victor Fleming, le monde se partage déjà en deux catégories : une réalité terne, pauvre et hostile (le Kansas où vit Dorothy, en noir et blanc/sépia) et le pays d’Oz (en Technicolor). La projection hors de soi et de chez soi – dans une fiction dont elle est l’héroïne – permet à Dorothy de découvrir qui elle est et les qualités de courage, d’intelligence et de cœur dont elle se pensait dépourvue. Ses compagnons (le lion peureux, l’homme de fer dépourvu de cœur, l’épouvantail sans cervelle) agissent ainsi tels des avatars révélateurs plus qu’ils ne sèment le trouble quant à son identité. Dans Ready Player One, les avatars endossés par les personnages principaux leur permettent d’accomplir un destin héroïque (le nom de scène du personnage principal est Parzival) à l’intérieur d’un jeu virtuel. Cette réalité artificielle est devenue pour eux, comme pour une bonne partie de la planète (un casque VR vissé sur la tête) plus qu’une source d’évasion, une véritable respiration à l’intérieur d’un monde en

L’immersion dans un monde virtuel, via un avatar, peut aussi être propice à une découverte et une révélation de soi, d’un « moi idéal » qui ne demanderait qu’à éclore. Le personnage-simulacre peut ouvrir des espaces d’aventures et d’explorations libérateurs et constructifs quand le cinéma appréhende ces mondes comme des métaphores de la fiction, dotée d’un pouvoir de révélation et de transformation. C’est ce que met parfaitement en évidence Ready Player One de Steven Spielberg (2018), qui rejoue au fond l’histoire du Magicien d’Oz (1939) que le réalisateur d’A.I. Intelligence artificielle (2001) ne manque d’ailleurs pas de citer. Dans le film de Victor Fleming, le monde se partage déjà en deux catégories : une réalité terne, pauvre et hostile (le Kansas où vit Dorothy, en noir et blanc/sépia) et le pays d’Oz (en Technicolor). La projection hors de soi et de chez soi – dans une fiction dont elle est l’héroïne – permet à Dorothy de découvrir qui elle est et les qualités de courage, d’intelligence et de cœur dont elle se pensait dépourvue. Ses compagnons (le lion peureux, l’homme de fer dépourvu de cœur, l’épouvantail sans cervelle) agissent ainsi tels des avatars révélateurs plus qu’ils ne sèment le trouble quant à son identité. Dans Ready Player One, les avatars endossés par les personnages principaux leur permettent d’accomplir un destin héroïque (le nom de scène du personnage principal est Parzival) à l’intérieur d’un jeu virtuel. Cette réalité artificielle est devenue pour eux, comme pour une bonne partie de la planète (un casque VR vissé sur la tête) plus qu’une source d’évasion, une véritable respiration à l’intérieur d’un monde en  ruine. Le jeu virtuel repose en partie sur les connaissances des joueurs en matière de culture pop. Ainsi jouent-ils à Shining de Stanley Kubrick (1980), film dont la mise en scène fixe déjà une certaine dramaturgie du jeu vidéo (tout comme le cinéma de John Carpenter). En effet, l’architecture de l’hôtel Overlook se présente comme un vaste plateau de jeu et les déambulations dans les corridors du petit Danny sur son tricycle s’apparentent à celles d’un avatar traversant un espace virtuel plein de mauvaises surprises. Le spectateur se projette d’autant plus dans cet espace piégé qu’il est téléguidé par le mouvement fluide, aspirant de la caméra Steadicam. Il est propulsé à la manière d’un joueur sur un terrain piègé, soumis aux imprévus du hors-champ. Les motifs du tapis, devenus iconiques, rappellent les figures labyrinthiques présentes dans les jeux vidéo de l’époque (tels Pac-Man) auquel Kubrick donne du volume et un relief nouveau dans l’espace. C’est néanmoins dans un autre labyrinthe, moins froid, plus affectif, que Ready Player One nous conduit : tout en mettant à jour un destin hors du commun, faisant du héros une sorte d’élu, le jeu se révèle être une vaste carte mémorielle qui finit par nous conduire sur le lieu même de son origine secrète, une chambre d’enfant.

ruine. Le jeu virtuel repose en partie sur les connaissances des joueurs en matière de culture pop. Ainsi jouent-ils à Shining de Stanley Kubrick (1980), film dont la mise en scène fixe déjà une certaine dramaturgie du jeu vidéo (tout comme le cinéma de John Carpenter). En effet, l’architecture de l’hôtel Overlook se présente comme un vaste plateau de jeu et les déambulations dans les corridors du petit Danny sur son tricycle s’apparentent à celles d’un avatar traversant un espace virtuel plein de mauvaises surprises. Le spectateur se projette d’autant plus dans cet espace piégé qu’il est téléguidé par le mouvement fluide, aspirant de la caméra Steadicam. Il est propulsé à la manière d’un joueur sur un terrain piègé, soumis aux imprévus du hors-champ. Les motifs du tapis, devenus iconiques, rappellent les figures labyrinthiques présentes dans les jeux vidéo de l’époque (tels Pac-Man) auquel Kubrick donne du volume et un relief nouveau dans l’espace. C’est néanmoins dans un autre labyrinthe, moins froid, plus affectif, que Ready Player One nous conduit : tout en mettant à jour un destin hors du commun, faisant du héros une sorte d’élu, le jeu se révèle être une vaste carte mémorielle qui finit par nous conduire sur le lieu même de son origine secrète, une chambre d’enfant.

Le jeu dans Ready Player One se présente aussi comme un empire convoité, il devient le reflet d’un conflit violent entre une industrie cynique et la recherche d’une évasion pure et innocente. Le monde virtuel comme reconduction d’une lutte de pouvoir réelle, c’est ce que propose également Avatar de James Cameron (2009). À travers la planète Pandora, menacée de colonisation, se rejoue la conquête de l’Amérique dans son versant à la fois destructeur mais aussi idéalisé : ce nouveau monde offre au héros paralysé Jake Sully la possibilité d’une renaissance et d’une rédemption via son avatar (réalisé via la technique de la « motion capture », comme ce sera le cas pour les avatars de Ready Player One). Comme le jeune joueur de Spielberg, il est l’élu et incarne ici de manière très explicite une figure messianique proche de celle du personnage Neo dans Matrix des sœurs Wachowski (1999). De quoi nous renvoyer à l’étymologie du mot « avatar ».

Le jeu dans Ready Player One se présente aussi comme un empire convoité, il devient le reflet d’un conflit violent entre une industrie cynique et la recherche d’une évasion pure et innocente. Le monde virtuel comme reconduction d’une lutte de pouvoir réelle, c’est ce que propose également Avatar de James Cameron (2009). À travers la planète Pandora, menacée de colonisation, se rejoue la conquête de l’Amérique dans son versant à la fois destructeur mais aussi idéalisé : ce nouveau monde offre au héros paralysé Jake Sully la possibilité d’une renaissance et d’une rédemption via son avatar (réalisé via la technique de la « motion capture », comme ce sera le cas pour les avatars de Ready Player One). Comme le jeune joueur de Spielberg, il est l’élu et incarne ici de manière très explicite une figure messianique proche de celle du personnage Neo dans Matrix des sœurs Wachowski (1999). De quoi nous renvoyer à l’étymologie du mot « avatar ».

Expériences de l’illimité

Espace de révélation, d’accomplissement, le monde artificiel d’Avatar est étrangement présenté par Cameron comme le lieu des profondeurs (à l’opposé d’une réalité gagnée par les écrans) et d’un retour à une nature utopique. Il invite aussi à une pure expérience sensorielle où le corps comme libéré de sa carapace, voit ses facultés décuplées et acquérir la force d’un animal et d’un dieu dans une réalité augmentée. Soit l’accomplissement parfait d’un fantasme de transmigration.

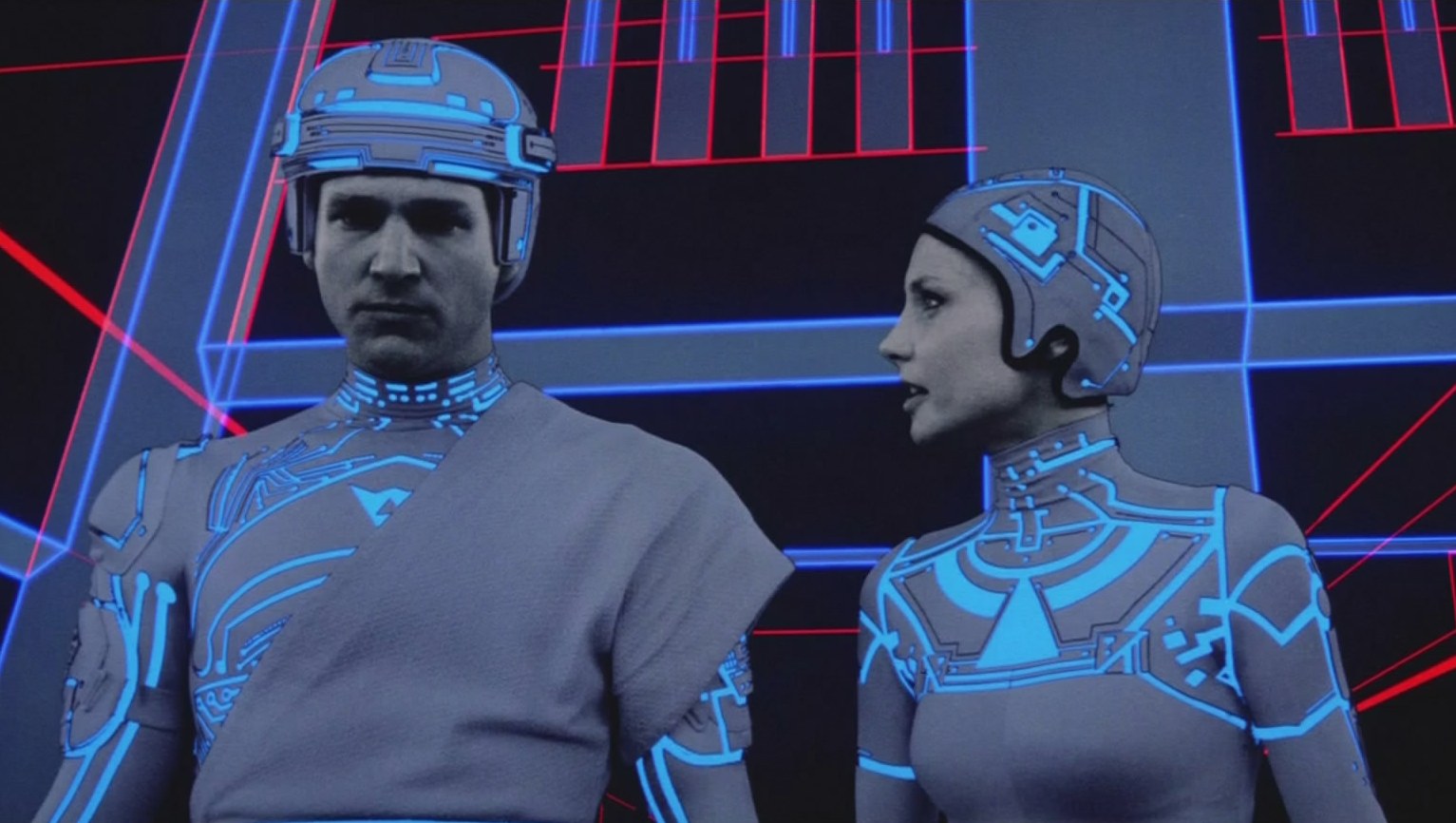

Si avec Avatar on est a priori loin de l’univers parallèle ouvert par Tron de Steven Lisberger (1982), un des premiers films donnant vie à un jeu vidéo, apparaît dans les deux films la même intention de plonger le spectateur dans un monde de sensations nouvelles, de lui faire vivre une expérience immersive à la manière d’un trip. Tron marque l’émergence d’un univers électronique abstrait, qui réinvente les corps non seulement en les propulsant dans une enveloppe et un espace autre mais aussi dans un rapport au temps nouveau. L’esthétique de Tron peut paraître aujourd’hui obsolète, mais il est intéressant de voir comment elle révèle l’archéologie d’un genre – le film de jeu vidéo – et expose les coutures fluorescentes et froides d’un monde à la fois programmé et imprévisible. Tron témoigne déjà que l’expérience sensorielle favorisée par l’avatar est aussi une expérience temporelle nouvelle. Celle-ci relève de l’instantané (l’entrée dans une réalité immersive immédiate) et donne l’illusion d’un temps illimité qui défie la mort.

Si avec Avatar on est a priori loin de l’univers parallèle ouvert par Tron de Steven Lisberger (1982), un des premiers films donnant vie à un jeu vidéo, apparaît dans les deux films la même intention de plonger le spectateur dans un monde de sensations nouvelles, de lui faire vivre une expérience immersive à la manière d’un trip. Tron marque l’émergence d’un univers électronique abstrait, qui réinvente les corps non seulement en les propulsant dans une enveloppe et un espace autre mais aussi dans un rapport au temps nouveau. L’esthétique de Tron peut paraître aujourd’hui obsolète, mais il est intéressant de voir comment elle révèle l’archéologie d’un genre – le film de jeu vidéo – et expose les coutures fluorescentes et froides d’un monde à la fois programmé et imprévisible. Tron témoigne déjà que l’expérience sensorielle favorisée par l’avatar est aussi une expérience temporelle nouvelle. Celle-ci relève de l’instantané (l’entrée dans une réalité immersive immédiate) et donne l’illusion d’un temps illimité qui défie la mort.

Si ces secondes vies de l’avatar sont présentées comme une conquête, celle d’une humanité « augmentée », elles dessinent aussi pour certains cinéastes un territoire d’errance, de flottement et de perte. C’est le cas de l’avatar de Martin pleure de Jonathan Vinel (2017), devenu le héros esseulé d’un monde perdu. Les personnages de Gus Van Sant arpentent des limbes similaires dans Elephant (2003). Le jeu vidéo joué par les futurs tueurs de Columbine met en scène les deux marcheurs perdus dans le désert de son film précédent, Gerry (2002). Ils réapparaissent ici sous la forme d’avatars dégommant tout sur leur passage. Loin d’offrir une explication simpliste au massacre à venir, cette référence au jeu – qui gagne l’esthétique même du film (le cinéaste dit avoir été influencé par le jeu Tomb Raider) – rallie un mouvement programmatique et fantomatique plus vaste, qui soulève des interrogations plus qu’il n’apporte des réponses. Que gagne-t-on, que perd-on dans ces réalités virtuelles souvent obsessionnelles ? Le champ des recherches reste ouvert par le cinéma post-numérique qui, en fantasmant un devenir illimité de l’humanité, donne aussi à mesurer ce qui la définit.

Autrice : Amélie Dubois